胶粘仪器咨询:

13662823519以接触角为“眼”:洞察耐磨试验中涂层表面的微观演变

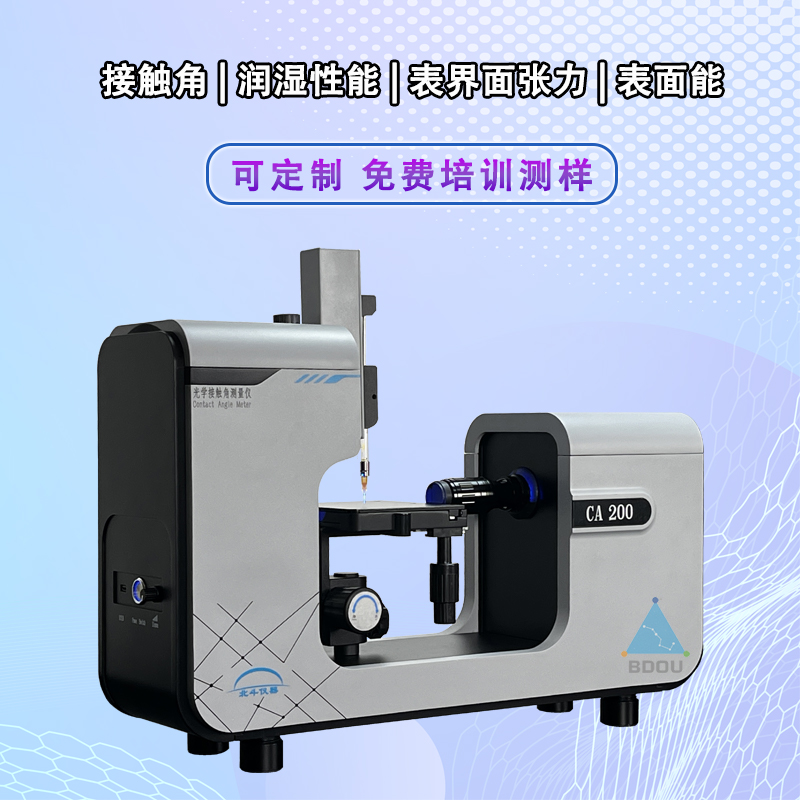

在材料科学与表面工程领域,涂层的耐磨性是其耐久性和使用寿命的关键指标。传统的耐磨测试通常通过观察宏观的磨痕深度、重量损失或肉眼可见的划痕来评价性能。然而,这些方法往往忽略了摩擦过程中涂层表面化学性质与微观结构的精细变化。下面将一起探讨如何将耐磨试验机与接触角测量仪联用,通过监测摩擦前后接触角的精确变化,来灵敏、定量地揭示涂层表面的演变规律。

接触角,是指液滴在固体表面达到平衡时,在气-液-固三相交点处形成的夹角。它直接反映了固体表面的物理化学状态,是表面自由能(简称表面能)的“晴雨表”。

高接触角(>90°):通常意味着表面具有低表面能和疏液性(如疏水性)。涂层表面可能存在非极性化学基团或具有微观粗糙结构。

低接触角(<90°):通常意味着表面具有高表面能和亲液性(如亲水性)。涂层表面往往暴露更多极性化学基团,且较为光滑。

当涂层经受耐磨试验机的摩擦后,其表面会发生一系列变化,这些变化会直接导致接触角的改变。摩擦如何引起涂层表面变化并影响接触角?在耐磨试验中,摩擦副(如磨轮、砂纸)对涂层表面的作用不仅是简单的机械剥离,更是一场复杂的物理化学过程:

1、表面化学基团暴露:

初始状态:许多高性能涂层(如含氟、硅涂层)的表面经过精心设计,富集了低表面能的化学物质,使其具有高接触角(疏水)。

摩擦后:摩擦作用会磨损掉这层低表面能物质,暴露出涂层内部或基底的高表面能化学基团。例如,氟碳链被磨掉后,可能暴露出下面的环氧树脂或聚氨酯链段,这些基团极性更强,更亲水。结果:接触角显著下降。

2、表面形貌与粗糙度改变:

初始状态:涂层可能具有特定的微观粗糙度,根据Wenzel或Cassie-Baxter模型,这种结构可以放大其本征的疏水或亲水特性。

摩擦后:摩擦会削平微凸体,改变原有的粗糙结构。这可能破坏超疏水状态,使表面从“气垫”支撑的Cassie状态转变为液滴完全浸润的Wenzel状态。结果:对于疏水涂层,接触角会下降,甚至可能伴随接触角滞后(滚动角)的急剧增大。

3、表面污染与氧化:

摩擦产生的高温和机械能可能引发涂层表面的高分子链断裂,产生新的活性位点,使其在空气中更容易吸附污染物或发生氧化反应,生成更多极性基团。结果:接触角随时间发生变化,通常向亲水化方向发展。

实验流程如下:

1.制备样品:制备具有待测涂层的平整试片。

2.初始表征:使用接触角测量仪,在涂层表面未摩擦区域测量至少5个点的静态接触角,取3.平均值作为初始值(θ₀)。

4.耐磨试验:使用耐磨试验机(如Taber耐磨、线性摩擦磨耗机等),在设定的负载、转速和周期下,对涂层特定区域进行摩擦。

5.后期表征:在摩擦区域内部及边缘,再次测量接触角(θ₁)。为了更全面地评估,还可以测量前进角和后退角,以计算接触角滞后。

6.对比分析:系统比较θ₀和θ₁,并观察摩擦周期与接触角变化(Δθ = θ₁ - θ₀)之间的关系。

耐磨试验机模拟了涂层的服役磨损,而接触角测量则如同一只敏锐的“眼睛”,窥视着磨损背后表面化学与物理状态的微观变迁。通过追踪摩擦前后接触角的变化,我们不仅能更早、更精确地判断涂层的失效,更能从机理层面理解其性能演变规律,从而为指导新涂层的配方设计、工艺优化和质量控制提供至关重要的科学依据。